Ecco, per gli amici e i lettori di Lettere Meridiane, la seconda ed ultima parte dello splendido reportage che Riccardo Bacchelli scrisse per La Stampa, a proposito di Monte Sant’Angelo, il suo Santuario e l’apparizione dell’Arcangelo Michele.

Ringrazio tutti gli amici che hanno voluto congratularsi con Lettere Meridiane o ringraziare per la pubblicazione. Credetemi, per me è un piacere scovare, restaurare, copiare testi così belli, ed offrirli agli amici. Penso che nobiliti e dia senso all’essere amici solo virtualmente, riempendo questo rapporto della struggente concretezza delle parole, e della letteratura.

Qui sotto i collegamenti agli altri reportage garganici di Bacchelli che Lettere Meridiane ha pubblicato nei mesi scorsi, e alla prima puntata di quello su Monte Sant’Angelo.

Colloquio con uno che un giorno sarà forse sugli altari

Le Isole delle Acque Verdi

Il miracolo dell’Arcangelo Michele (Prima parte)

(g.i.)

Sulla piazzetta davanti all’atrio, splendeva al sole il campanile ottagonale, bellissimo, fatto erigere da Re Carlo dai suoi due frati architetti. E ordinò che fosse ripreso uguale, forma e ogni dimensione, dai torrioni di Castel del Monte. Quale sarà stato il pensiero, poiché credo che un pensiero avesse certamente, nel far copiare una parte della più insigne opera sveva, del più grandioso castello di Federico Secondo? Come mai volle accostare la gloria di Federico con la gloria di Carlo in Monte Sant’Angelo; il profano castello dell’eresiarca imperiale col cattolico edificio del vicario della Chiesa?

La Puglia era piena di distruzioni d’opere sveve, e di uccisioni di ghibellini; Re Carlo non era contento se, anche dove rifaceva, prima non aveva distrutto ciò ch’era svevo. Così le mura di Manfredonia; anzi, fin del nome egli era mistico e spietato odiatore; e quando saliva il Monte a pregare e a vedere i lavori, guardando la sottoposta città e il porto in ricostruzione, ripensava che fin dal nome aveva voluto toglierle via Manfredi. Infatti tentò di farla chiamare Nuova Siponto, e non gli riuscì, per una di quelle riottose e segrete pietà umane, che vivono nell’anima della gente.

Ma l’Angioino senza pietà né del nome di Manfredi, né del sangue di Corradino intese se il mio immaginare qui non diventi sogno, di riprendere quel torrione svevo come insegna ed affermazione di regno. Non solo rinunciando ma dannando l’impero ghibellino quale l’aveva pensato Federico, con quel torrione egli intese di proclamarsi erede degli Svevi in quanto erano stati re legittimi del retaggio di Roberto Guiscardo. Forse pensava Monte Sant’Angelo come il luogo della consacrazione e dell’unzione regale, come la Reims della sua nuova Dinastia nel Regno amico, mentre di Napoli voleva farne la Parigi.

Il campanile era finito da poco, e Carlo pensava di muovere alla conquista dell’Impero d’Oriente, quando accadde quel che al vincitore di Benevento, all’uccisore degli Svevi, venne a rammentare ch’era sempre facilissimo conquistare il Regno, difficilissimo sempre tenerlo. A Benevento glie l’aveva dato la diserzione dei pugliesi, ed ora glielo minacciava, antica e grave vicenda, la sedizione dei siciliani a Palermo coi Vespri.

Il campanile, monumento della sperata continuità regale nel luogo dove l’Arcangelo aveva significato la grazia di Dio, era finito da poco, e il re «dal maschio naso», che anche Dante, con tutte le sue collere ghibelline e cogli amori imperiali, pone in Purgatorio mentre su Federico calò il sasso eterno dell’arca degli eretici; il Re Carlo, invecchiato e prossimo a morir di stanchezza in Foggia, salendo ancora a Monte Sant’Angelo poteva vedere nel porto di Manfredonia parti della flotta apprestata invano per l’Oriente, o resti, dopo che gliel’ebbe bruciata Ruggiero di Lauria. Poteva anche ripensare le conseguenze del suo guelfo e francese aver voluto influire e dominare l’elezione papale, che gli aveva fatta avversa la Chiesa, non meno di quel che l’avesse fatta ostile a Federico la guerra aperta ghibellina.

A pochi passi di distanza c’era, come c’è, la delicata fronte della chiesa di Santa Maria Maggiore, innalzata dalla pia Imperatrice, dalla smonacata per forza, dalla caritatevole, che difese i siciliani della sua dote normanna contro la feroce tirannia del marito Arrigo. Si ricordava Re Carlo che «la gran Costanza» aveva affidato il piccolo Federico, morendo, alla tutela del Papa, quasi per conciliare i due poteri, forse presaga invano?

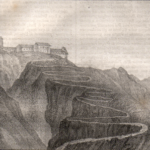

Risentiva i difetti grandi della sua dominazione straniera e dei suoi rapaci francesi, della conquista sempre fresca di un regno politicamente vecchio già tanto. E la malaria gli distruggeva le guarnigioni, mentre gli aragonesi s’impadronivano del mare. Egli pregava: «Signore, poiché mi hai fatto salir tant’alto rapidamente, fa che almeno la discesa sia lenta». Quest’immaginazione mi occupò in modo, che non seppi fare abbastanza attenzione al curiosissimo edificio detto, per errore insulso, Tomba, dì Rotari, e che il popolo, perdendo i termini come un poeta invasato, chiama addirittura Tomba di San Pietro. Ma le due strade lunghe e serpeggianti, candide sul grigio sasso, verso le due conche rigogliose di Manfredonia e di Mattinata, verdi di frumento, cupe di stupendi, doviziosi oliveti, mi condussero verso una nuova meraviglia. Poco si legge sulle pendici del monte di lontano o dalla cima, ma coll’approssimarsi vi si scorge quel che han fatto in quello sterminato frastaglio di valli e di lavine queste genti e la lor fame di terra. E’ tutto un correre, e ricorrere di muretti a secco; ogni palmo di terra fertile è sostenuto, ogni greppo cercato e frugato. La terra lavorata «a còppola», recata dalle donne coi cestelli preziosamente, nutre magri frumenti e mandorli esercitati dal vento, e qua e là modesti olivi. Ma come l’amano queste famiglie, che, in più del lavoro, fanno ogni giorno miglia e miglia di monte per recarvisi, o, nei tempi di stagione buona, vivono in cavernette della roccia. C’è qualcosa dell’amor difficile e da lontano nella loro fame di terra.

I mandorli nell’annata rigida e tardiva non s’arrischiavano a fiorire, e stavano timidi, nudi, al sole limpido sui monti, sul mare, sui boschi garganici e sul Tavoliere; sulla fatica e sulla speranza degli uomini, che hanno imposto su queste ripe il loro lavoro, come i pellegrini han segnato di mani gremite le pareti della santa scala.

Sentii dire che il disboscamento, relativamente recente, non fu utile pensiero, ed è cosa che si sa; le colture granarie e olearie lassù non sono le più opportune, ho saputo; ma non avevo animo a pensare all’economia, come non l’ebbi dentro la grotta a pensare ai concetti della mia filosofia razionale.

Riccardo Bacchelli

Potrebbe interessarti anche:

Hits: 34